忙しい朝、子どもに何度も「早くして!」と声をかけながら、自分の支度も家事も同時進行…。

特にワンオペ育児の家庭では、朝の準備が毎日の大きな負担になりがちです。

そんな毎日を変えるために必要なのが、“仕組みづくり”。少しの工夫で、子ども自身が自立して動けるようになると、朝のバタバタがぐっとラクになりますよ。

この記事では、小学1年生と年中の姉妹を育てる私の実例をもとに、子どもが自分で準備できるようになるための具体的なアイデアをご紹介します。

ワンオペでもスムーズに回る朝の工夫、ぜひ参考にしてみてくださいね!

ライター/仕組みづくりアドバイザー。信託銀行を経て、フリーのWebライターとして活動を開始。現在は、書く仕事とあわせて「人にやさしい仕組みづくり」をテーマに、暮らしや組織が心地よく回るようサポートを行っている。

小1、年中の娘がいる我が家。夫は単身赴任中のため、普段の家事や育児は私ひとりでこなしています。

子ども達も成長し、自分で出来ることは増えてきたとはいえ、まだまだサポートが必要なお年頃。

特に朝は、私自身の身支度や家事でバタバタしてしまい、ゆっくり手助けする時間も心の余裕もありません…。

そこで、子ども達が自分で身支度できるように、次のような工夫を取り入れています。

子どもが自分で身支度をできるようにするために、欠かせないのが「お支度ボード」。

やることを目に見える形にすることで、子ども自身が「何をすればいいか」を理解し、自分で準備からチェックまでできるようになります。

例えば、服を着る、歯を磨くなどの朝のルーティンをボードに順番に並べて貼り、やったものはボードの下部に移動するようにすれば、やったことを自分で確認でき、達成感も味わえます。

朝、なかなか子どもが起きてくれない…。そんなときは「早起きのご褒美」を用意するのがおすすめです。

我が家では子どもたちの起床時間を6時に設定。それより早く起きられた日は、6時までテレビや動画を見てOKというルールにしました。

朝に楽しみがあることで「早く起きたい!」という意欲が生まれ、ベッドでぐずぐずすることが激減。声をかけなくとも、自分で起きてこられるようになりました。

ただし、終了時間は必ず守ることが大切。「気持ちを切り替えられないときは次からは動画はなし」と伝え、ダラダラ防止につなげています。

朝のバタバタを減らすには、準備に必要なものをまとめて置くことが効果的です。

制服やハンカチ、靴下など、日々使うアイテムをリビングや分かりやすい場所にまとめて収納すると、子どもが自分で手に取りやすくなります。これにより、朝の行動の流れがスムーズに!

毎日使う制服や着替えはハンガーにかけて見える収納にして、何がどこになあるか把握しやすいようにしています。

また、子どもの身長に合わせて収納場所を決めてあげると、さらに動きやすくなりますよ。

翌日の持ち物準備は、普段から子ども自身にお任せ。「準備は自分で、ママはチェックだけ」というルールを徹底すると、子どもは自分で考えて準備する習慣が身につきます。

上手くできないときだけ手伝うようにすれば、少しずつ出来ることが増えていき、小学生に入るころには一通りの準備が自分でできるようになりますよ。

このとき、ランドセルと教科書を出発に近い場所に置いておくと、準備もスムーズにできるのでおすすめです。

毎朝の流れを固定化し、声掛けしなくても時間を意識して動けるように工夫。

我が家では朝のルーティーンを以下のように固定しています。

- 起きたらそのままトイレ

- 6時まではフリータイム(動画OK )

- 朝食

- Eテレで「0655」を視聴(5分)

- 着替え、歯磨き、検温、ヘアセットなど

幼いうちは時計を見ながら動くのが難しいので、朝はラジオやテレビを活用。

「ラジオショッピクングが始まったらご飯は終わり」「この番組を見たら保育園行こうね」と声かけをしていると、自然と時間を意識して過ごせるようになりました。

朝の支度をスムーズに進めるには、子どもが「自分でできた!」と感じられる工夫が大切です。

例えば、タイマーで時間を測って記録すれば、ゲーム感覚で達成感を味わえます。

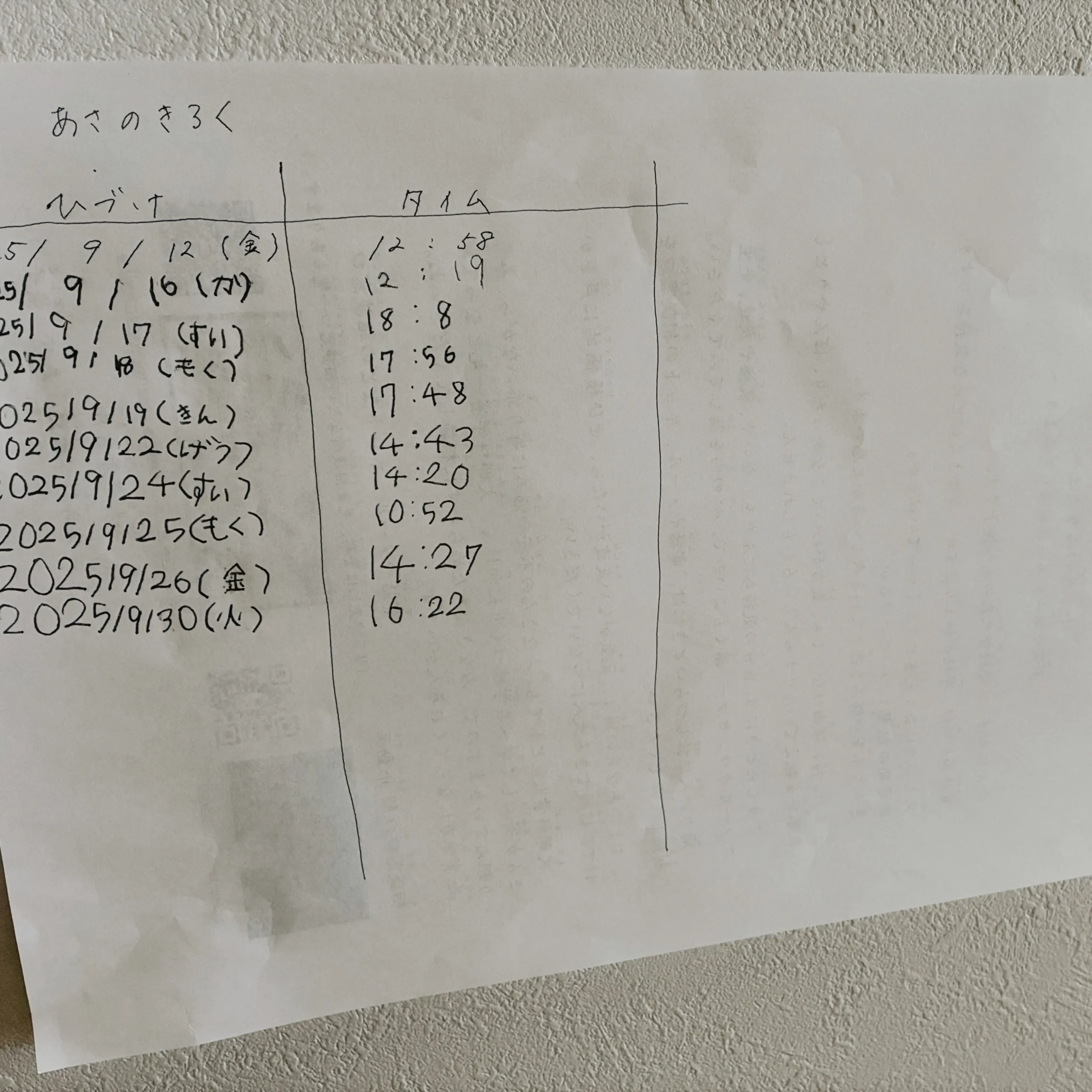

我が家では、長女の朝の身支度にかかる時間をタイマーで計測し、毎日記録。

時間を測ることで「早く終わらせられるように頑張ろう」という意識が生まれ、記録することで「昨日より早くできた!」と達成感を持ちやすくなりました。

また、いつもより早く準備ができた時は自分から「すごいね!」と大袈裟に褒めてあげることで、やる気を保てるように。

そうしているうちに、出発時間ギリギリが当然だったのが、5〜10分ほど余裕を持って身支度を終えられるようになりました。

さらに、早く準備ができたら好きなおもちゃで遊んでOKなど、小さなご褒美を用意しておくのも効果的。楽しみながら支度できる仕組みを作ると、毎朝がぐっとラクになりますよ!

基本は「子どもに任せる」こと。ママは子どもがまだできないことをサポートするだけで十分です。

遅刻や忘れ物があっても、それは子どもの責任。つい心配して声をかけすぎないようにしてみてください。

そのうち、子どもにとって「自分のことは自分でやる」が当たり前になり、ママが言わなくても動いてくれるようになります。

そのためには、子どもが自分で身支度できるように“仕組みづくり”をしておくことが大切です。

親が背負いすぎず、環境やルールを整えることで、子どもの自立心を自然に育てていきましょう。

今回は、我が家で実践している「子どもが自立して朝の準備を進められる工夫」を5つご紹介しました。

これらを取り入れることで、以前はダラダラしていた子ども達も、出発時間までに自分で身支度ができるように。

私も「早くして!」と怒る回数が減り、朝の心理的な負担がぐっと軽くなりました。

気になる工夫があれば、ぜひ今日から取り入れてみてください。

まずはひとつだけ試してみるでもOK!続けるうちに、朝の時間が少しずつ快適に変わっていきますよ。

-e1769411842466.jpg)